NJM2374Aのデータシートに記載のある「内部パワートランジスタを用いた降圧/極性反転アプリケーションの場合、出力電圧6V/-6V以内の使用に限定されます」の理由を教えてください。

DC/DCスイッチングレギュレータ

<ICの動作概要>

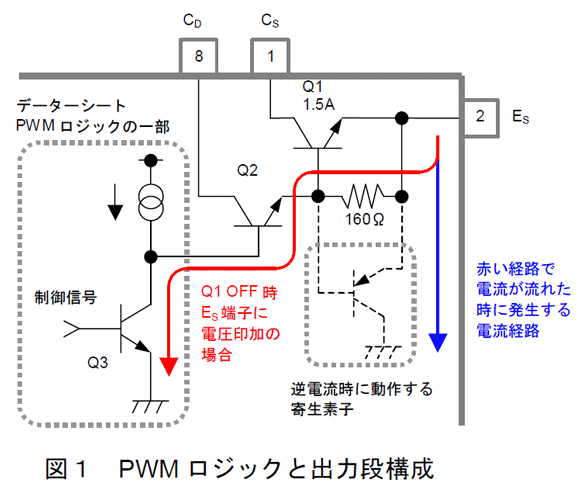

図1にNJM2374AのPWMロジックと出力段の構成を示します。

1.5AパワートランジスタQ1がON/OFFする時の内部トランジスタQ2,Q3のロジックは、表1になります。

表1

|

|

Q1 |

Q2 |

Q3 |

|---|---|---|---|

|

スイッチングON |

ON |

ON |

OFF |

|

スイッチングOFF |

OFF |

OFF |

ON |

降圧回路や極性反転回路の電流不連続モードにおいて、Q1がOFF時にES端子へ電圧が印加されます。

この時、Q2は次の様な電位関係になります。

・Q3はON しているため、Q2のベース電位はGND端子電圧レベルになります。

・Q2のエミッタ電位は、ES端子印加電圧レベルになります。

したがって、Q2のベース - エミッタ間に逆電圧が印加された状態となり、電位差が約7V~8Vを超えると、赤線で示した経路で電流が流れ始めます。

抵抗160Ωの両端には、寄生素子*(PNPトランジスタ)ができており、赤線の電流をきっかけに、この寄生PNPトランジスタに青線で示した経路で電流が流れます。その結果、ES端子から電流を引き込み、電流量や流れる時間によっては、ICのパッケージパワーを越える可能性がでてきます。

*寄生素子について

ICは半導体で構成されており、絶縁物を使用出来ません。

ICの中にある素子同士を分離するために、ダイオードの逆方向特性を利用しています。

電流の流れる経路によっては素子分離に用いたダイオードが回路上に素子を形成し

影響を与える場合がありこれを寄生素子と呼びます。

<降圧アプリケーションでの影響>

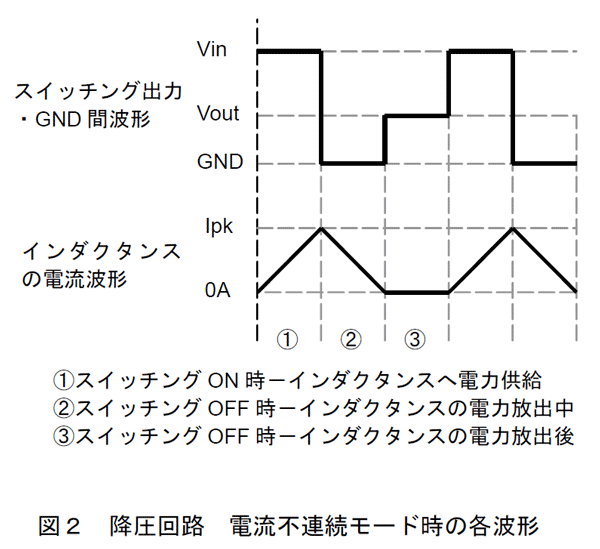

降圧アプリケーションでは、電流不連続モード時に出力電圧VoutがES端子に印加される現象が発生します。(図2 状態③)

これはインダクタンスの電流を放出しきった後、出力コンデンサに蓄えられた電荷がスイッチング素子側に戻るためです。

以上のことからスイッチングOFF 時にES端子へ電圧が印加される状態が発生するため、

NJM2374Aの降圧アプリケーションではトランジスタの逆バイアス耐圧以下である6Vを出力電圧の制限として設けております。

パワートランジスタを外付けする降圧回路(大電流)は、ES端子がGNDに接続されており電圧が印加されないため問題ありません

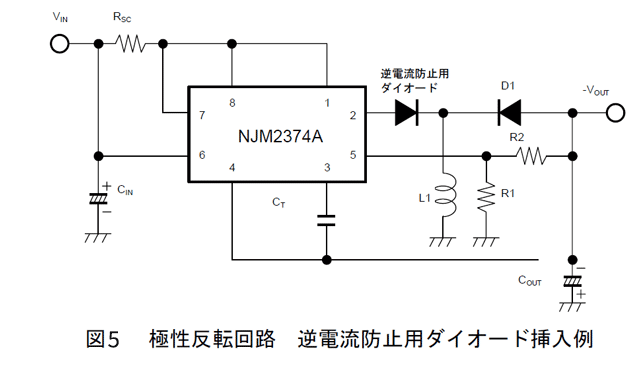

<極性反転アプリケーションでの影響>

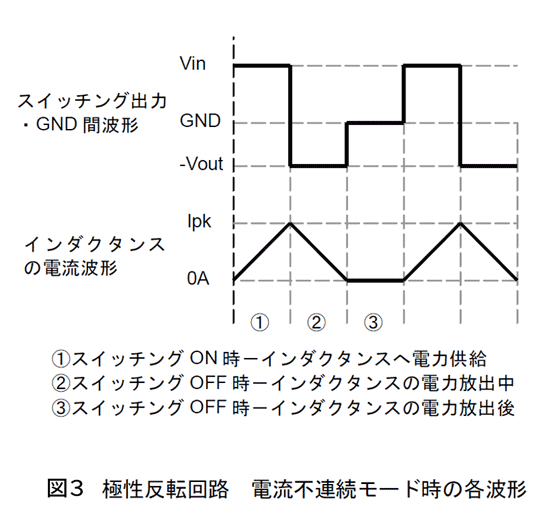

極性反転アプリケーションは、ICのGND端子を-Voutに接続し、負電圧出力に対応するため、ICは-Vout基準で動作します。

極性反転アプリケーションでは、電流不連続モード時にGND電位がES端子に印加される現象が発生します。(図3 状態③)これはインダクタンスの電流が放出されきったことで、インダクタンス両端の電位がGNDレベルになるためです。

以上のことからスイッチングOFF時に、ES端子へ-Vout - GND端子間の電圧が印加される状態が発生するため、NJM2374Aの極性反転アプリケーションではトランジスタの逆バイアス耐圧以下である-6Vが、出力電圧の制限になります。

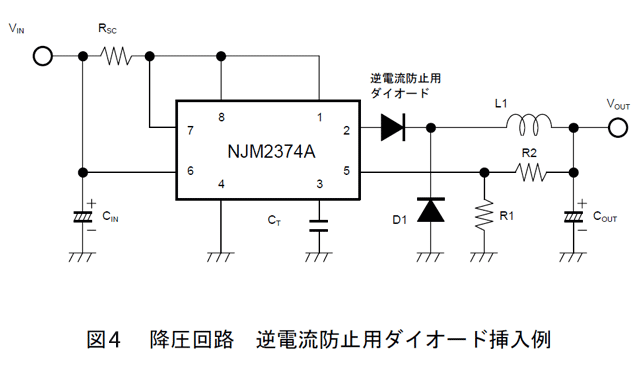

<出力電圧を 6V(-6V)以上にする場合>

逆電流防止用ダイオードを挿入することで、6V(-6V)以上での出力電圧設定が可能です。 図4, 5に回路図を示します。

逆電流防止用ダイオードは、逆電流の小さい物をご検討ください。

ショットキーバリアダイオードSBDは、高温時に逆電流が極端に大きくなるものがありますので注意が必要です。

<アッパーバージョン品 NJM2392 のご提案>

NJM2374Aは、出力電圧に制限があるためアプリケーションの使用条件が限られてしまいます。

この点を改善した製品として、NJM2392を量産しております。

NJM2374Aとピンコンパチですのでそのまま置き換えられますが、位相補償用コンデンサが必要になります。

これは NJM2374Aのレギュレーション特性を改善するため、IC 内部の制御性を向上したことによる安定性確保を目的としております。

お困りごとが解決しない場合

-

他のFAQを探す

-

お問い合わせフォームから質問する