電源ICとコンデンサの基礎知識(その2)

対象者

新人/中堅回路設計者 制御部の電源回路設計/評価者 部品選定者

キーワード

電源IC タンタルコンデンサ 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 役割・違い・特徴 ESR サイズトレンド サイズ選定 DC バイアス特性 小型化 高耐圧化

待望の第2弾!第1回では、世界的な受動部品の専門メーカ、太陽誘電株式会社の高橋様に、コンデンサの基礎知識についてくお聞きしました。( 第1回インタビューはこちら)今回は当社FAEの加藤が、経験談を元にセラミックコンデンサの選定について高橋様にお話を伺います。

目次 2019年11月1日インタビュー(第2回)

セラミックコンデンサの上手な選択とは?

日清紡マイクロデバイス加藤(以下:R 加藤)

こんにちは。

今回は今年からFAEチームに加入しました、FAE新人の加藤が担当します。よろしくお願いします。

太陽誘電 高橋様(以下:TY 高橋様 )

よろしくお願いします。 新人??かなり昔からお会いしている記憶がありますが、、、(笑)

加藤

そうですね(笑)

10年ほどLDO及びDCDCコンバータの設計を経験後、その後は主にアプリケーションエンジニアとして、ソリューションボードや評価ボード開発、部品選定、製品評価などをしておりました。そのころから太陽誘電様には大変お世話になっております。

TY 高橋様

そうですよね、よく存じております(笑)。

加藤

第1回ではコンデンサの基礎知識についてご説明頂きました。 第1回インタビューはこちら

第2回は、セラミックコンデンサの選択についていろいろお伺いしながら、私の経験も踏まえてお話しさせていただきたいと思います。

TY 高橋様

了解しました。

昨今のサイズトレンドから、必要な選択を選択する上での注意事項等、 お話させて頂きます。

タンタルからセラミックコンデンサへの置き換え

加藤

まず、電源ICにセラミックコンデンサが使われるようになった経緯について、 簡単に説明したいと思います。

我々が開発している電源ICの主力製品である“レギュレータには、 リニアレギュレータと、スイッチングレギュレータがありますが、 双方ともその出力には必ず出力コンデンサが必要です。

その役割としては、電圧の安定化の他に系の位相の安定を補償する重要な役割があります。

20年くらい前はリニアレギュレータが主流で、 その出力コンデンサには割とタンタルサコンデンサを使用していました。

タンタルコンデンサには1Ω前後のESR(直列等価抵抗)があり、そのESRが実は位相設計には都合がよく、位相を戻す“極”を簡単に作ることができたのです。またそのタンタルコンデンサは携帯電話に多量に使われたこともありコストパフォーマンスも良かったんです。

ところが、リニアレギュレータから効率の良いスイッチングレギュレータへの置き換えが進んでいくと、デメリットとして、ESRが大きいことにより、出力Rippleが大きくなってしまったり、ESR値の特性ばらつきが大きいため、条件によっては、容易に出力が発振してしまったりしていました。

そこで、タンタルからセラミックコンデンサへの置き換えが始まりました。 しかし、当時は大容量を置き換えようとすると、サイズ含めて適切なものがなく、どうしても員数を増やして、並列に接続し容量値を大きくするしかありませんでした。

| タンタルコンデンサ | 積層セラミックコンデンサ | |

|---|---|---|

| メリット | コストパフォーマンスがよい 大容量が作りやすい ESRが大きくリニアレギュレータの位相設計がし易い |

ESRが小さくスイッチングレギュレータには最適 サイズが小さい 温度特性が良い、高耐熱 |

| デメリット | ESR特性のバラツキが大きい ESRが大きい サイズが大きい |

電圧による特性変動が大きい |

|

|

セラミックコンデンサのサイズトレンド

加藤

最近ではセラミックコンデンサもかなり小型・大容量化が進みましたね。弊社でもリファレンス回路を作成する際にどのサイズを選定すれば良いのかを確認しています。同時に実効容量(電圧印加時の容量)も気になる所です。

セラミックコンデンサを選定する時、使いたい容量値に対してどのサイズが適切か、 いつも悩みます。

TY 高橋様

そうですね、サイズ選定は重要です。

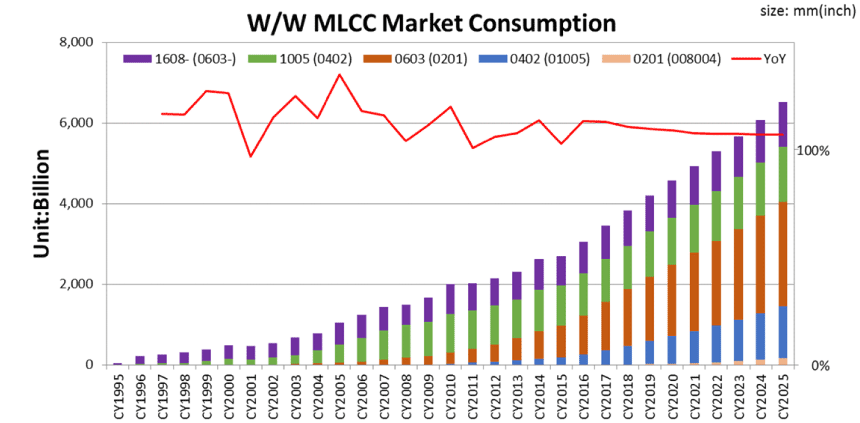

電子機器の小型・高機能化による電子部品の小型化要求や員数増加、特に携帯通信機器の市場拡大の影響もあり、現在の主流サイズは0603(0.6×0.3mm)となっています。

下記は当社想定による形状別需要数量イメージです。図1のグラフは、上から1608サイズ以上の合計数、以下1005・0603・0402・0201となります。

-

図1:太陽誘電様が想定する形状別需要数量イメージ

TY 高橋様

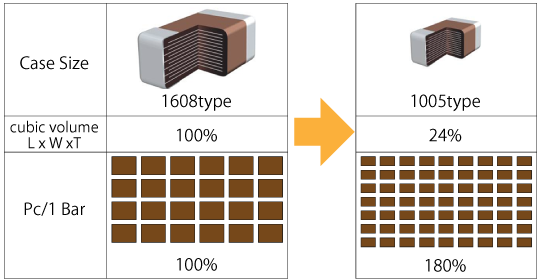

部品の小型化は生産性向上(取り数アップ)による供給の安定化という効果があります。 (図2)

その為、リファレンス掲載には小型品をご提案させて頂きます。

但し、ダウンサイズ検討頂く際に気を付けて頂きたい特性がご指摘のDC バイアス特性です。これは電圧印加によるセラミックコンデンサの実効容量変化の事です 。

コンデンササイズとDC バイアス特性

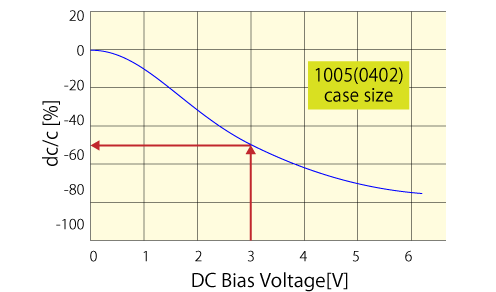

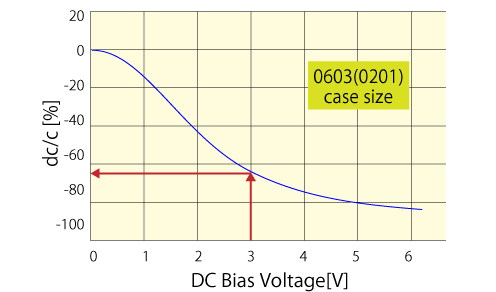

図3は1uF 6.3v 1005サイズと0603サイズのDC バイアス特性比較です。

3V印加時の変化の差をご確認ください。どちらも同じ1uFの容量値のコンデンサですが、同じ電圧印可で10%以上の変化差がありますね。

図3:DC 1uF 6.3v Bias特性比較

加藤

なぜセラミックコンデンサには大きなバイアス特性があるのでしょうか?

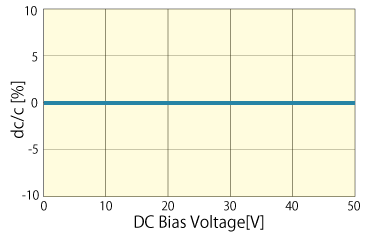

図4:UMK105CH102JV DC Bias Chart

TY 高橋様

一般的にセラミックコンデンサのバイアス特性は誘電体材料に起因するものです。温度補償用と呼ばれるCH特性ではバイアス特性は気にされなくてOKです。(図4)

電源の入出力部に使われる容量帯に利用される高誘電率系コンデンサ(X5R等)についてはバイアス特性の確認が必要です。同容量品のサイズによるBias差は小型化(内部の積層シート薄層化)が影響しているとお考え下さい。

加藤

小型化したいけど、実効容量は保ちたい場合、どうしたらいいですか?

TY 高橋様

バイアス特性による実効容量変化に対して、当社では更なる大容量化(初期容量UP)を進める事で市場ニーズに対応しております。

ところで、御社の電源ICとしてはどのような対策がありますか?

加藤

弊社ではお客様のできるだけ小さいコンデンサを使いたいというご要求にこたえて、 実用的な特性を維持しながら0.1μFからの位相保証が可能なLDOをランナップしています。

少しご紹介させていただくと、代表的な製品としては、以下のようなものがあります

- 42V入力200mA出力可能な高イミニュティLDO、R1525 シリーズ

- 36V入力200mA出力可能な低消費LDO、R1524 シリーズ

- 36V入力500mA/1A出力可能な、R1517 シリーズ / R1518 シリーズ

1μA以下の低消費(低Iq)LDOであれば6V入力150mA出力の R1180 シリーズ もあります。

ラインナップ充実!日清紡マイクロデバイスの[LDOリニアレギュレータ]

バイアス特性を確認するには?

加藤

耐圧によってもバイアス特性は異なるようですが、結局どのように選択すればいいでしょうか?

TY 高橋様

同じSizeであれば耐圧の高い製品の方が一般的にはバイアス特性がいいです。

ただ、今は弊社WEBサイトにBias特性も確認出来るツール“TY-COMPAS“がリリースされていますので、そちらを確認しながら選択してもらえればと思います。

TY-COMPAS

https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/jp/searcherMain

TY-COMPASでは電子部品メーカーである太陽誘電様のセラミックコンデンサ、インダクタ、ビーズインダクタ、コモンモードチョークコイル、積層チップEMI除去フィルタ、積層セラミックデバイス、FBAR/SAWデバイス等を特性や品番で検索いただけます。

加藤

バイアス特性の問題があるので、高耐圧大容量のセラミックコンデンサの開発は難しいのでしょうか?

TY 高橋様

最先端の小型・大容量品はスマートフォンやIoT関連機器といった軽薄短小機器向けをターゲットにラインナップ拡充しております。ご質問の高耐圧化についても1005サイズ100vから4532サイズ2kv迄の温度補償用・低歪・高誘電率系のラインアップを拡充中です。

当社では市場ニーズに合わせ、一般的な機器向けの他にも材料や設計をより高度化した高信頼性ラインナップ(車載・産機)向けのラインナップも揃えておりますので用途に合わせてご選定頂く事が可能です。

加藤

よく分かりました。

弊社のお客様からも、より高耐圧でサイズを小型化したい、大容量のもので寿命に限界のある電解コンデンサを置き換えたいなどの要求をいただいています。今後も、御社のような業界をリードするコンデンサベンダーの技術者に情報をいただきつつ、高耐圧大容量セラミックコンデンサの良いところや注意すべきポイントを踏まえた上で、お客様に最適な部品選定のご提案を進めていきたいと思います。

貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

プロフィールのご紹介

-

高橋吉幸 様

高橋吉幸 様

営業本部 営業企画部 兼 商品管理部 部長太陽誘電の”技術のわかる営業”として、販売、セールスエンジニアリング及び商品企画に従事。新製品の企画を担当しながら、MLCCの新規プロジェクトのキーマンとしても参画。技術イノベーションに対して常にアンテナを張り、一つの枠にとらわれない自由な発想で受動電子部品メーカの進むべき道をリードする。

-

加藤 :日清紡マイクロデバイス株式会社 営業部 営業戦略課

加藤 :日清紡マイクロデバイス株式会社 営業部 営業戦略課DC/DCコンバータの設計を約10年担当したのち、評価・解析部門で多くの山場を乗り越えるなど、数々の経験を積む。 合計20年の電源IC開発経験とそこで培った技術をバックグラウンドとし、2019年春から営業部FAEとして鋭意活動中。また、お客様対応だけでなく社内ではIC周辺部品の選定相談に応じるなど、内外ともに頼れる存在である。

電源ICのご紹介

日清紡マイクロデバイスの電源ICは、安心安全を提供できる高い信頼性をベースに、独自のプロセス技術と回路技術、最新の実装技術を用いて、CMOSアナログ製品を開発し提供します。お客様の製品の省電力、小面積、高精度、高信頼性の実現にお役立ちします。

ソリューションごとによる特徴や、お客様のニーズに沿った製品をご紹介しています。ぜひご覧ください。